私の名前は佐藤美咲。ある晩、私たちは不思議な噂が立つ洋館、迷宮の館を探索することになった。この館は地元で都市伝説として語り継がれており、その怪奇な魅力に私たちは引かれていた。

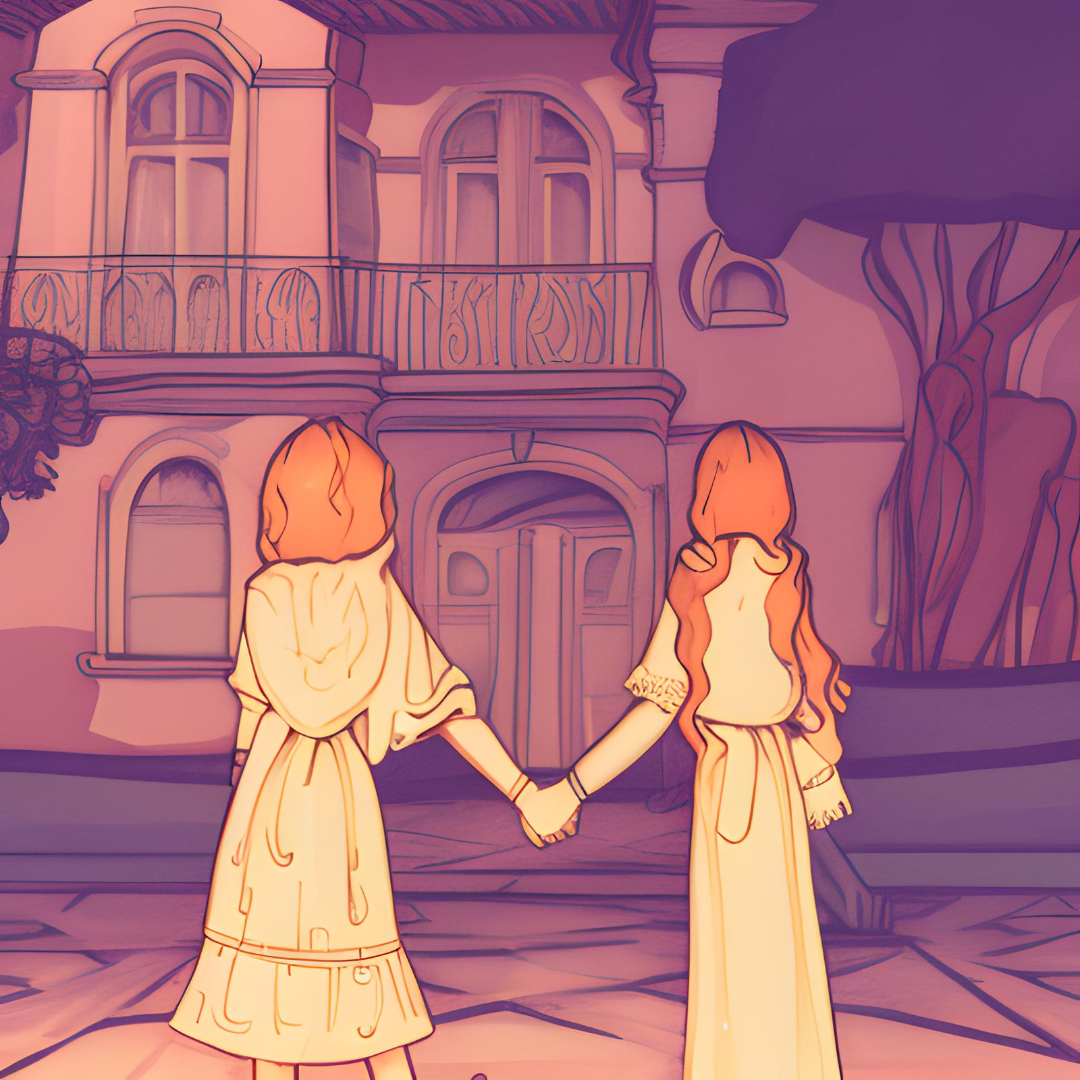

私の友人である沢村理子と共に、迷宮の館に向かった。彼女もまたオカルトや不思議な出来事に興味津々で、私と同じく冒険心に溢れている。私たちは共通の興味を持ち、この館の謎を解き明かすための冒険に挑むことを決めたのだ。

館への道中、私たちは興奮と緊張が入り混じった気持ちで胸を膨らませながら、迷宮の館が姿を現すまでの時間を過ごした。街の明かりが薄れ、深夜の静けさが私たちを包み込む中、館の姿が闇の中に現れた瞬間、私たちは互いに手を握り締め、一歩踏み出した。

迷宮の館の扉を開けると、廃墟と化した館の内部が広がっていた。薄暗い廊下を進みながら、私たちは探索を開始した。館内は不気味な沈黙に包まれており、時折聞こえる音が私たちの心を打ち震わせる。

友人の沢村は、明るい性格で勇敢な心を持つ女性だ。彼女は私と同じく興味津々で館を探索し、謎めいた出来事に対しても恐怖心を感じながらも立ち向かっている。私たちは助け合いながら、迷宮の館の奥深くへと進んでいった。

しかし、次第に館内は複雑で入り組んだ構造となり、方向感覚を失ってしまった。私たちは迷路のような廊下や部屋を行き来し、同じ場所に戻ってしまうことが度々あった。

時間が経つにつれて、私たちは疲労と絶望に襲われていった。私たちの心は迷宮の闇に飲み込まれていくようで、理性と希望が薄れていった。記憶が曖昧になり、どこにいるのか、何をしているのかすらわからなくなっていた。

沢村は私に向かって無意味な言葉をつぶやいたり、奇妙な仕草を見せることがあった。私は彼女が迷宮の館に取り込まれたのではないかと心配になった。しかし、彼女がそのような状態になっていることを指摘すると、彼女は一瞬固まった後に笑い声を上げ、「冗談だよ」と言った。

私たちはなぜここに来たのか思い出せなかった。頭の中は混沌としていて、意味不明な考えが頭を駆け巡った。「カラカラと音が鳴っている」「泡が溢れるバスタブ」「光り輝く目が視界に広がる」など、繋がりのないイメージが頭の中を舞い踊っていた。

友人の沢村も同じように意味不明なことをつぶやいていた。「チョコレートの雲」「傘を持った蜘蛛」「猫がピアノを弾く」など、まるで夢の中にいるかのような奇妙な言葉が彼女の口から飛び出してきた。

私たちは迷宮の館の中を彷徨い歩き回った。部屋から部屋へと進む度に、ますます混乱が募り、記憶が曖昧になっていった。何度も同じ場所に戻ってきたり、壁が移動するように感じたり、まるで現実が歪んでいるかのような錯覚に襲われた。

時間の経過が分からないまま、私たちは身動きが取れなくなっていった。言葉も通じず、自分たちの存在すらも疑われるような感覚に囚われた。

やがて、館の奥深くで不気味な影が私たちを襲った。それは何者かの存在であり、私たちに対して恐怖を与えるような仕草を見せた。私たちは必死に逃げようとしたが、どこに行っても同じような光景が広がり、逃げ場がないことを悟った。

迷宮の館の中で、私たちは自分たちが何をしているのかすら理解できないまま、記憶のかけらを辿っていた。その中で、意味不明な言葉やイメージが私たちを取り囲んでいタ。

私たちは脱出の糸口を見つけることができず、館の中での出来事は謎のままでした。曖昧な記憶や意味不明な言葉の断片が私たちを包み込みながら、外の世界に戻ることができたのです。

館から出た私たちは、深い安堵感と同時に不思議な虚脱感を覚えました。時間がどれほど経ったのか、館で何が起こったのか、私たちの頭の中にはなおも混乱が残っていました。

しかし、まどかと一緒にいることで、私は少しずつ館での出来事を忘れていきました。私も時間が経つにつれ、私たちの体験は記憶の彼方へと消えていきました。それはまるで夢の中で過ごした一夜のように、次第に薄れていったのです。でも、私たちの絆と共に、深夜の館での体験も一部の記憶の中にとどまっているのです。

館での体験は不可解でありながらも、私たちにとっては貴重な冒険の一ページとなりました。その曖昧な記憶や意味不明な言葉の断片が私たちの心に残り続けることでしょう。